即時財經新聞

外資掟匯控騰訊阿里友邦四大藍籌 統計20大市值港股近3年變化 減持佔恒指比重46.9%

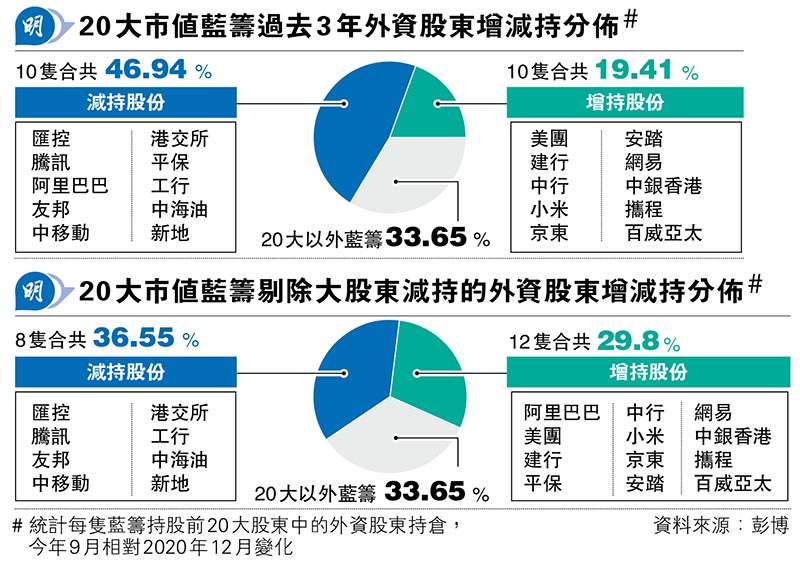

【明報專訊】外資參與新股大縮水的同時,外資是否大舉減持港股更為投資界關注。本報對20大市值藍籌股的20大機構股東,過去近3年持倉變化進行統計,發現遭外資股東減持與獲增持股份雖同為10隻,但遭減持者包括匯控(0005)、騰訊(0700)、阿里巴巴(9988)及友邦(1299)等4大重磅股,以至遭減持藍籌市值比重較獲增持者高出1.4倍;即使剔除騰訊、阿里巴巴等遭外資大股東持續減持的因素,20大藍籌遭減持的市值佔比仍明顯較獲增持者高出近7個百分點,印證了外資減持港股之說。

明報記者 陳偉燊、邱潤青

本報記者根據彭博的股東持股數據進行統計,發現由2020年底至今年9月,市值前20大藍籌中遭外資機構股東淨減持的股份,包括同佔恒指逾7%市值的4大重磅藍籌,10隻遭外資減持股份市值比重合共高達46.94%(見圖),較獲增持者股份市值比重合共19.41%,高出足有1.4倍。獲外資股東增持的藍籌中,以美團(3690)及建行(0939)市值比重分別逾5%及4%比重最高。

部分藍籌獲增持與被動ETF有關

外資減持的重磅藍籌中,投資界最關注的自然是南非大股東Naspers持續沽貨的騰訊,以及遭日本軟銀急沽的阿里巴巴,以及被H股大股東Charoen Pokphand大手減持的平保(2318)。惟即使撇除3大藍籌外資大股東減持的因素,騰訊的其他外資股東仍整體減持,遭減持8隻藍籌佔恒指比重36.55%;至於阿里及平保撇除大股東減持後,加入外資增持股份的行列,12隻獲增持股份的恒指佔比仍只有29.8%。

以外資機構股東類別看,管理被動ETF資金為主的外資基金增持最明顯。當中領航在17隻重磅藍籌的20大股東中出現,期間增持全部17隻藍籌;貝萊德為其中18隻藍籌的20大股東之一,增持其中14隻。至於盈富基金(2800)託管商道富現身於全部20大藍籌的股東名單,增持其中16隻。領航接受本報電郵查詢回覆指,不會就個別股份情况作評論,但表示指數基金簡單地將指標的風險及回報特徵作匹配,因此可讓投資者在低成本下廣泛涉足多個資產類別、市場及行業。若投資者受落,旗下基金在港股持倉便增加。道富不作評論,貝萊德則在本報截稿前未回覆。

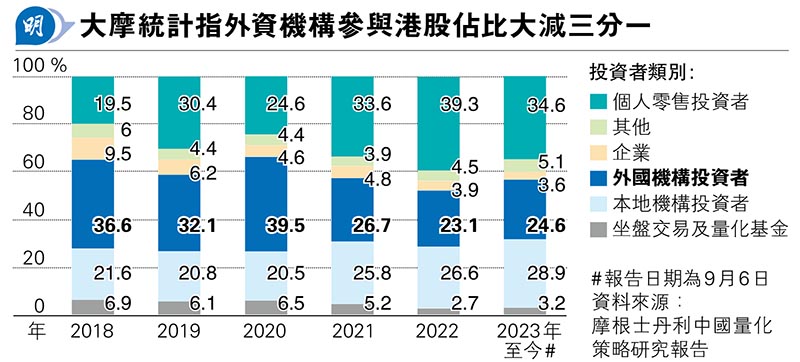

外資在港股持倉縮減的同時,美資大行摩根士丹利在9月份的報告指,外資機構投資者自2021年起減少涉足中港市場,2020年外資投資者在港股買賣佔比達39.5%高峰,到今年9月初降至24.6%,期間大減逾三分一,反而南向通在港股(即北水)買賣趨向提高。港交所(0388)季度報告數據顯示,截至今年6月底的3個季度,港股通南向交易的成交佔比一直維持在約15%水平。

分析:欠催化劑推動外資買港股

思睿首席經濟學家洪灝稱:「從香港的資本帳反映出外資從香港市場流出,同時「北水」在2021年及2022年初在港買了很多股份」。他相信外資基金在20大市值股份個別持倉增加,與指數基金操作有關。不過他提醒,現時主動型基金很多時基於合規原因在港不買股。黃國英資產管理基金經理及合伙人黃國英亦說:「外資基金由2022年尾至近期外流的情况有惡化。尤其Naspers減持騰訊,觸發沽貨最為明顯」。他形容現時無什麼催化劑能推動外資來港買股。

[港股外資動向系列二]

其他報道